写这篇文章的时候我正在San Fransico的机场坐着。因为一些复杂的原因,我需要在这里中转并等上9个小时。起先我是提前下载好了想看的剧,并简单构思了一个视频的想法想来打发时间,但我忘了,在路上,计划永远赶不上变化。我是临近最后才上的飞机,看到身边的位置没有坐,而再旁边是个体型不大的女人,就有些小确幸地推论能睡个好觉,随手就抱起塞在包角落的书开始翻。我还是喜欢伍尔夫的书的,她有着幽默的语言,让什么样的观点都显得那么自然、一点也不突兀。她讲了许多关于女人,即便她声称她还没有找到有关女人可以论述的事实。

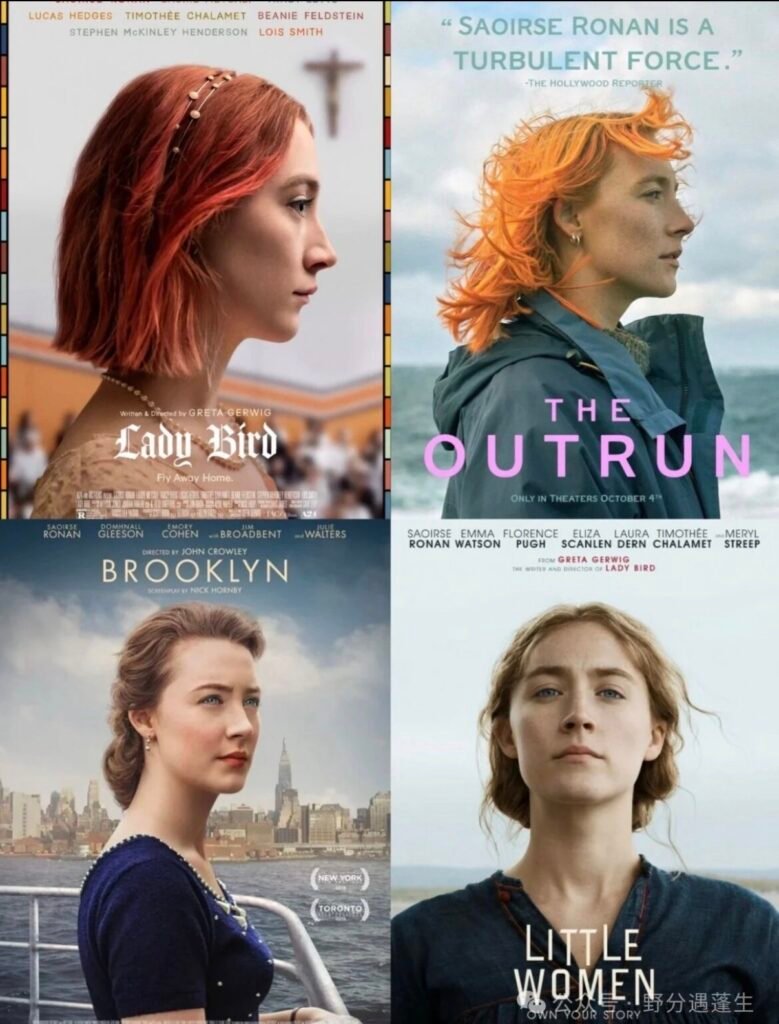

我迫切着想要看下去她究竟要怎么写女人。我感觉我飘飘然着,是那种精神游到了身体无法企及的地狱的恍惚。就一个翻身,旁边的那女人就叫了一声。我赶忙抱歉着帮她把不小心碰掉的东西扶到座位上,心里接着想着伍尔夫那点事。但我忘了各种感官是同时工作的,脑子里任由思绪飘着的同时,我才捕捉到那个差点就被我碰倒的东西是什么,一只猫。如果忽略我脚下突然传来的奇怪触感的话,哦不,俩只猫!女人就这样一个接一个的把猫从容器(不,还是包裹更为准确)里抱出来。我看着这大约只和我头一般大的俩只猫能够享受和我这般大人类一样的座位,即便再那么狭小的包裹里也能滋润的活着,心里就不禁感叹着伍尔夫对百年后女人的期待果真是实现了。女人当真是能为自己的喜好买单了,连其宠物都有了自己的房间。而此时距离伍尔夫写下那本世人皆知的《一间只属于自己的房间》只有96年。剩下的4年我们女人要怎么挥霍呢,我心想着。我盯着那只被放在座位上的猫了一会儿,尝试忽略我脚下包裹里另外一只猫捣鼓带来的无厘头触觉,见那只猫没理我,我就自顾自的去找座位上电视机供应的什么影片去了。马上要起飞了,进行安全检查的空乘提醒我身旁的女人把包裹放到脚底下。我看着忽明忽暗的屏幕,在a to z的序列里终于找到了一部,伯德小姐。我在很久之前就看过西尔莎罗南为这部电影拍的那张大头海报了。她长的实在是我喜欢的类型,再配上她前前后后四部只以她为唯一主体的电影海报,这个女人在我心里很早就和”坚定的力量”挂上了等号。(后来有一次看到了她丈夫,当时的男友给她拍的胶片,我才清楚那坚定其实是伴着许多灿烂平静的。)

我刚要点开来看,就看到了同在J字母下的另一部影片。请原谅我跑的飞快的注意力,但Texas那几个字配上红色实在是太夺目了。”德州小可怜”,请问谁能忍住那有狗一般嗅觉的好奇心不去点开呢?我相信有人能,至少我不能,尤其是当你刚看完伍尔夫讲历史上女人如何被男人叙述,而男人的自我叙述又总是让人迷惑时。这部以男性为主角,以男性文化渗透的德州为背景,而标题又称他们为”小可怜”的电影,怎么不吸引人眼球呢?接下来的二十分钟,我看着男人和男人,男人和女人,女人和女人以一种部分颠覆历史权力结构的方式互动着。男人和男人还是那样,但总是还是有些个体上的差异;女人和女人,好像还是被男性理解的那样drama;只不过男人和女人,变成了一个有野心的女性想要开店,出轨的照片被软弱的丈夫看到,丈夫心生报复想要杀了妻子的故事….. 好吧,我有点说不下去了,因为我没有坚持看完。飞机已经飞行了很久,旁边的女人突然弯腰把一只猫从包裹中抱了出来。猫在密闭的房间里待久了,似乎也迫不及待的想要溜出来,即便是被抱在怀里,我也能看到她迫切的想要离开的心。(请原谅我用她来指代这只不知性别的猫)或许伍尔夫应该在”自己的房间”前再加一个”大一点的”定语。“别跑了” 我心想着,也就迷迷糊糊的开始打瞌睡,隐约间听见空乘再次提醒这猫的主人把猫放进那包裹里。我的睡眠一直持续了很久,直到女人把我叫醒。她说她要带猫去上厕所,我就便站起身让她过了去。一直到我结束了那难以下咽的晚饭,她都没有和她的猫回来。我起身活动腰腿的时候隐约看着女人在后面的客舱走来走去。不久,女人回来了,礼貌的和我说等我吃完饭后她再进来就好。这饭其实很快就能吃完,因为确实是没有什么可让人下咽的,我啃着给的小面包心想。等餐盒都被收完后,女人抱着她的猫回来了。还没等她安顿完,一个空乘就拿着小本过来问女人猫是否已经找到,并再次确认猫现在是否已经被放到包裹里。”This cannot happen again. You’ve signed the contract before, your cats must stay in the carrier. I have to report you and call authority if it happens again, and you will be banned to future’s flight.” 空乘在我面前狭小的空间探下身子和女人说到。我假装戴着耳机看着平板,实则早就按下了暂停键竖起耳朵听着这次双方似乎不再同一频道的质询。女人蹩脚的回应着,让我不确定她到底听懂了多少,空乘似乎有着同样的想法,重复了一遍后,便换了个措辞说到:”This is not happy, we want happy, okay?”

一些书 随着机舱灯光的暗下,这场闹剧似乎也随着黑暗的到来平息。我想着,终于能睡个好觉了。”所有的旅客们,如果您看到了一只猫,请和我们的乘务员联系,谢谢。” 我看着旁边的女人听了后只是睡着,便心想这次航班怕是捅了个养猫人的窝,个个都带上了猫,迷迷糊糊的于是就睡了下。不知道睡了多久,那猫主人突然开始动作大了些,紧接着解开安全带就讲道,”我得出去一趟”。我实在是懒得起身,便侧腿让了她出去。紧接着,客舱的灯全都亮了起来,大家都在座位上有些茫然,只有女人打着手电前后奔波着。三个空乘走到我座位旁边,其中一位女士和我讲说这位主人的猫又跑了出来,希望我可以站起来来腾一些空间便她们寻找。我便从座位上站到了过道。以俯视的视角看人群是一件很有意思的事,尤其是当高度差并不算极端,你还能看清楚人们的脸时。我看着人们,似乎能猜到他们的所想,有的人的眼神埋怨到让我觉得我才是那个打扰他们睡眠的加害者。苍天,你应该埋怨的人在地上趴着呢!我心里吼叫着。我就看着那主人和四五个空乘拿着手电在整个客舱弯腰的前行着,像极了匍匐前进的战士,时刻警惕着攻击目标。可惜那敌人确实强大,且听着客舱里好几个旅客前后叫着被猫碰到,也没见一人抓住那在整个机舱里四处逃窜的猫。旅客们有的也都低下了头,分别加入了这场战斗。猫真是个身体的生物,我曾刷过一只猫可以灵活的钻进一只比其小不知多少倍的瓶子。它就像是风,被如何塑造便是何形象。我突然想到刚读过伍尔夫关于”如果莎士比亚有一个和他同样天赋的妹妹”的假设:无论她如何有天赋,如何有冒险精神挑战不可能,又或者如何有反叛精神质疑权威,其如其兄长一般成功的概率几乎是无。对于那个时代的女性,上帝不会阻拦你,但社会会。久而久之,再有天赋的女人都会被迫回归平庸。掀起这般波澜的猫竟和纵观几千年人类文明上女人的遭遇如此相像,我不禁感叹着。

启程机场我看着那主人疲惫不堪的满载而归,自暗叹这小小包裹是容不下这俩只猫的,又甚至这机舱。(登机口临时改了,在我写完这句话并走到新的登机口时,我再次遇到了这位女人)这猫和女人必然是要闯出这房间的。当然,这位主人迎来了她必须面临的审判。在帮助她抓到俩只猫后,几位空乘将她在我们的座位上围住(没错,我还在站着),和她严肃的讲道这对公共秩序造成了很大的困扰,她们必须要把这件事上报,并且很可能要禁止她之后乘坐这个航空公司的任何飞机。(很显然,这件事对她的困扰程度从长远来看其实并不大,考虑到她现在正坐在我的旁边悠哉地看着手机跟我一起等待同样航空公司的飞机)她看上去还是会一点英语,起码能让人从她慌乱的措辞中理解出事情的”原情”:她的猫自己把包裹的拉链打开,逃窜出去。航空公司的人没有听她的解释,只是自顾自地说到他们必须把这件事情上报。看着这场没有结束的争论,我觉得有点困了。占了我位置的空乘似乎也意识到了,转头和我道谢并且把座位让给我。他们似乎没有意识到其实这场闹剧我也乐在其中,和我致歉了许久。相信我,没有什么比一场人猫大战更能让我顺利地度过长途跋涉了。再加上一碗免费的生硬巧克力冰激凌就更不赖了。这是机组基于他们的臆断给我的补偿,也是我心里自诩生命体验的嘉奖。(尽管巧克力壳和冰激凌体分隔彻底的让我很难相信这是巧克力冰激凌)后面飞行的几个小时都顺利平安,我也终于能睡上觉(我已经不苛求好觉)。那女人为了她的猫似乎等到了最后才下机,而我早早的就因为不想排队下了机。我和母亲讲着这段魔幻旅行,母亲建议我写下来,说这样的经历不常有。于是就有了我这一篇文字。如果不是母亲,我也会写,至少为了我因此牺牲的一个小时睡眠和伍尔夫的有趣灵魂,但恐怕也不会这么快。还有3个小时登机。这篇文章让我顺利地打发了4个小时的时间,剩下的3个小时大概会在和这位女士的寒暄下度过,或者把原计划下载好的剧看了。

待了很久的机场后续我在转机的新登机口又遇到了这位女士,她和我热情地打招呼,并和我抱怨道自己的猫受到了惊吓,从下飞机以来就吃喝拉撒一样未做。我惊讶于还会在这里遇到她,因为很少有人会像我一样蠢到订票不合适、改签完还要等9个小时飞机。她和我解释道,大部分航空公司都不接受将猫手提到客舱,今天只有这一班。而她的目的地不满足符合她要求的直达,所以还需要在这班飞机后再转一遍。如今的女人当真是强大了,可以有条件的选择自己所需要的,也可以不卑微地只为自己喜爱的事物牺牲。不知伍尔夫听了是否会高兴?至少我是没有如此的魄力被人看着爬满机舱,即使是为了喜爱的事物。曾经刚买的耳机掉在了大巴的角落里,要不是朋友执意帮我找,我搞不好早就自己因为怕丢人跑下了车。”一间只属于自己的房间”,我才意识到原来房间前的定语是”只属于自己的”。那或许就明了了,普通的房间是关不住那猫,关不住女人的。必是那人愿意为此牺牲、风险,才愿意住下的。但事物总是在变的,那房间定会越来越大,那人也定会越住越广。